接着ブリッジ治療とは?特徴やデメリットについて解説

歯科における「ブリッジ」と言えば、欠損した歯の両脇にある健康な歯を削り、人工の歯を上から被せる治療をイメージする方が多いのではないでしょうか。

治療後の口内の違和感が少なく、入れ歯とは異なりしっかりと固定されるので外れたり、ガタついてしまったりする心配がなく、有効な治療法と言われています。

しかし、健康な歯を削って被せ物をするので、歯の寿命を縮めてしまうリスクがあるのが難点。

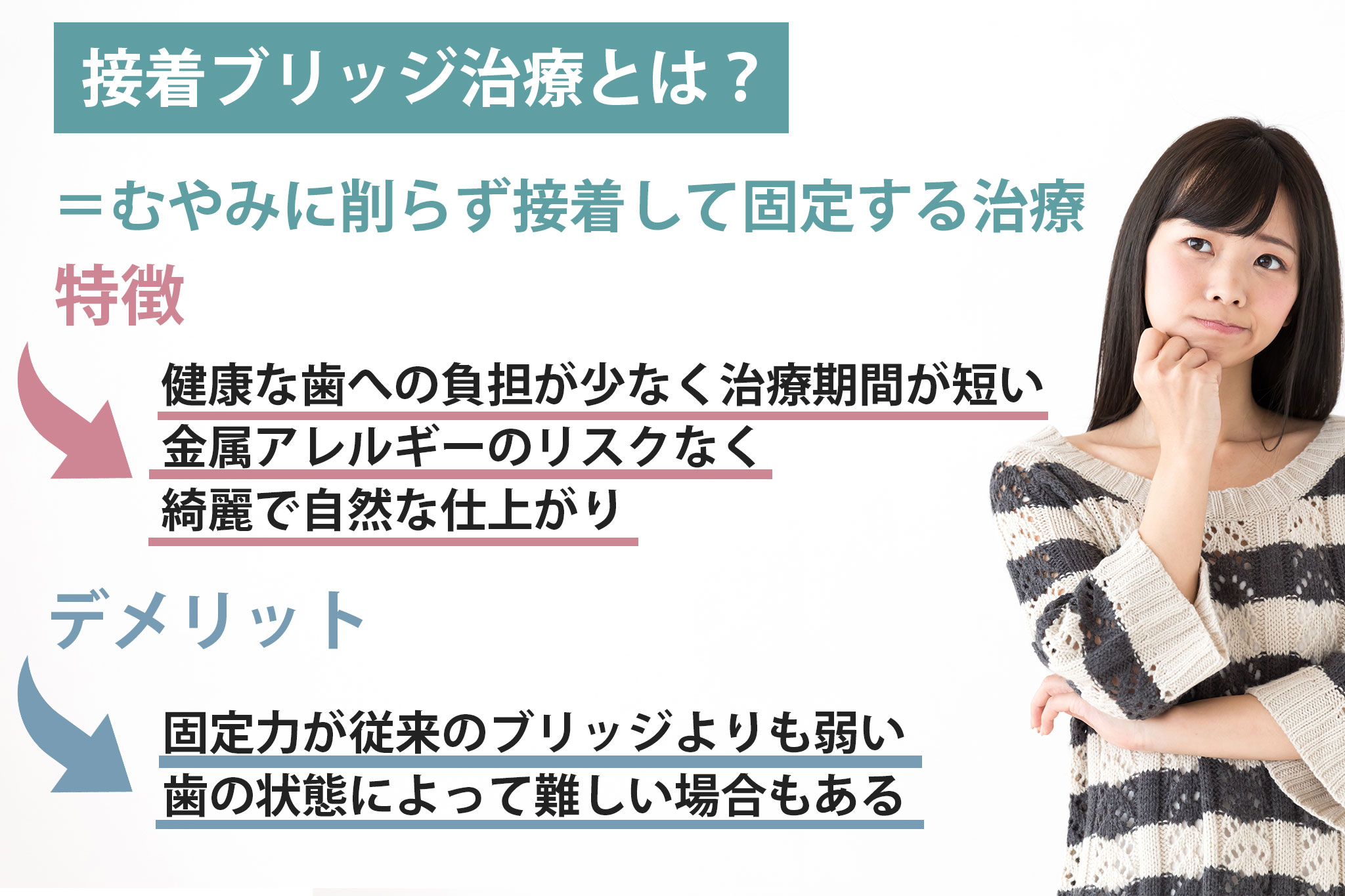

そんな一般的なブリッジのデメリットをカバーしたものが「接着ブリッジ」です。

今回は接着ブリッジ治療について、詳しくご紹介します。

削るのではなく接着する 「接着ブリッジ」 とは?

接着ブリッジは従来のブリッジとは異なり、むやみに削らずに「接着して固定するブリッジ」です。

欠損した歯の両脇にある歯の裏側をほんの少し削り、その土台となる歯の上に被せ物を接着するのが特徴。

両脇にある健康な歯を大きく削るようなことがない点が、従来のブリッジとは異なります。

接着ブリッジの特徴

接着ブリッジには、一般的なブリッジにはないさまざまな特徴があります。

具体的にどのような特徴があるのか、以下を参考にしてみてください。

健康な歯への負担が少ない

接着ブリッジは、健康な歯への負担が少ないのが特徴です。

健康な歯を削る量を最小限に抑えることができるので、大切な歯の負担を少なく済ませることにつながります。

削った歯は二度と再生しないことを考えると、大切な自分の歯へのダメージが少ないことは大きなメリットと言えるでしょう。

治療期間が短い

歯の神経を抜いたり、外科処置が必要ないのが接着ブリッジの魅力です。そのため、治療は短期間で終了することが多い傾向にあります。

実際、来院回数は1~2回程度で済むことがほとんど。忙しく、歯科医院へ通院することが難しい方にも嬉しい特徴です。

金属アレルギーのリスクがない

接着ブリッジは、金属アレルギーのリスクが少ないのが魅力です。金属で歯を固定する治療ではないので、仮に金属アレルギー体質であっても、不安なく治療を受けやすいと言えるでしょう。

審美性に優れている

歯の治療を行うにあたって気になる「見た目」の問題ですが、接着ブリッジは審美性に優れているため、綺麗で自然な仕上がりになります。

入れ歯の場合は、質感や形状などから他人の目にも「入れ歯を装着している」といったことが分かりやすいものですが、接着ブリッジは本物の歯のような仕上がりになるので、治療を受けたことが周囲に分かりにくいのがメリットです。

接着ブリッジの特徴とデメリット

接着ブリッジには、魅力的な特徴が多い一方でデメリットもあります。

どのようなデメリットがあるのかを確認し、治療の方法として検討してみてください。

固定力が従来のブリッジよりも弱い

接着ブリッジのデメリットとして、まず挙げられるのが固定力の弱さです。

通常の日常生活を送るうえでは問題ないものの、一般的なブリッジと比べると固定力がやや劣ってしまいます。

そのため、歯の食いしばりや歯ぎしりなどが習慣化している方では、外れてしまうリスクがあるのです。

土台の歯の状態によっては難しい

土台の歯の状態によっては、接着ブリッジの治療が難しい場合があります。

接着ブリッジにおける土台の歯とは、欠損した歯の両隣にある歯のことです。この土台の歯が虫歯でボロボロになっていたり、歯周病によって歯がぐらついていたりすると、せっかく接着ブリッジをしても外れてしまう恐れがあります。

場合によっては、別の治療法を選ぶか、土台の歯の治療を行ってから接着ブリッジに以降するなど、治療方針が異なることもあるでしょう。

失った歯が2本以上では対応が難しい

接着ブリッジは、失った歯が2本以上の場合は対応が難しいのが難点です。

人工の歯は、天然の歯と比べると耐久性が低いのが難点。人工の歯の割合が増えると、そこにかかる負荷も大きくなり、長持ちしにくくなってしまいます。

基本的には、失った歯が1本である場合にのみ、接着ブリッジの治療を選ぶことが可能です。

負荷がかかる部分の歯には使用できない

接着ブリッジは、負荷がかかる部分の歯には使用できないので、注意してください。

とはいえ、かみ合わせによって負荷がかかりやすい部分の歯が異なるので、どの歯に負荷がかかりやすいかは個人差が大きいもの。実際に口内をチェックしたうえで、接着ブリッジの治療が可能かを判断します。

仮に、欠損した歯の部分が、ちょうど負荷のかかりやすい場所である場合は接着ブリッジでの対応が難しくなるでしょう。

接着ブリッジができない場合

口内の状況や生活習慣などによっては、接着ブリッジの治療を選ぶことができません。仮に、接着ブリッジが受けられない場合は、インプラント治療や入れ歯もしくは従来のブリッジなどの治療が必要となります。

無理に接着ブリッジを選ぶと、かえって口内トラブルが悪化することも考えられるので、最終的には担当歯科医師との相談のうえで治療法を決定することとなります。

清誠歯科では接着ブリッジを選べない方は、別の治療法の中から患者様に合った方法をご提案させていただいておりますので、安心してご相談ください。

おわりに

接着ブリッジは、自分の大切な歯への負担を軽減しつつ、歯を失った部分に人工の歯を取り付けることができるので、今注目されている治療法です。メリットが大きいので、接着ブリッジの治療に対応する歯科医院も増えてきました。

しかし、残念ながら口内状況によっては接着ブリッジを選べない場合があるので、まずは歯科医院でカウンセリングを受け、どのような治療法を選べるのかを相談してみてください。

前述のとおり、接着ブリッジは全ての方に受けていただける治療ではありません。

ですが、清誠歯科では接着ブリッジを選べない方は、別の治療法の中から患者様に合った方法をご提案させていただいておりますので、安心してご相談ください。

本院 院長

林 清誠

保有資格

- インプラントアソシエイトフェロー(の称号)認定

- 口腔インプラントフェロー(の称号)認定

- JIAD口腔インプラント認定医

- JSOI口腔インプラント専修医

- 軽度認知障害支援歯科医

- 口腔インプラント専門医

詳細を見る

| 経歴 | |

|---|---|

| 1990年 | 八尾市立永畑小学校 卒業 |

| 1993年 | 私立清風中学校 卒業 |

| 1996年 | 私立清風高等学校 卒業 |

| 2003年 | 愛知学院大学 歯学部 卒業 |

| 2003年 | 大阪大学歯学部付属病院 口腔治療科 入局 |

| 2004年 | 医療法人中村歯科 勤務 |

| 2005年 | 小田歯科 勤務 医療法人布川矯正歯科 非常勤務 |

| 2006年 | あべの歯科 医院長就任 |

| 2007年 | 清誠歯科 開業 |

| 2010年 | 社団法人 日本歯科先端技術研究所大阪 理事 就任 |

| 2011年 | 愛知学院大学歯学部大阪府同窓会 大阪愛歯会 理事 就任 |

| 2011年 | 医療法人清誠 清誠歯科 開設 |

| Certificate | |

|---|---|

| 2003年 | Akashi Orthodontic Research Group LEVEL ANCHORAGE SYSTEM |

| 2005年 | Straumann Dental Implant System ‘Basic Course’ |

| 2006年 | FEBS CLINICAL DENTISTRY TRAINING COURSE |

| 2006年 | C.E.R.I研修会 大阪コース (Clinical Endodontic Reseach Institute) |

| 2008年 | Daemon System Certification |

| 2009年 | A Comprehensive Spline Implant Training Course (Advance) |

清誠歯科は患者様の歯の健康を追求することを第一に、最高の治療環境を提供することにこだわっています。

例えば、治療にあたって医師それぞれの専門知識を活かした治療方針カンファレンスを行い治療の質を高めています。

そして、各種セミナーや学会の参加によって常に最新の技術習得に努める努力を続けています。

また、歯科衛生士・助手においても、定期的に勉強会を開催するなど、医療サービスの向上に努めております。

また、駐車場を設けて、お車でご来院される患者様へも配慮させていただいたり、診療時間を日曜日や平日の20時半まで伸ばしたりというように、通院しやすい環境を整えることで、最後まで治療していただけるようにしています。

所属団体

- 日本歯科医師会

- 大阪府歯科医師会

- 大阪大学歯学会

- 日本矯正歯科学会

- 日本歯科保存学会

- 日本歯周病学会

- 公益社団法人 日本口腔インプラント学会